par Philippe Cosentino

|

RÉSUMÉ |

| La chorée de Huntington est causée par une mutation (plus précisément une répétition du triplet CAG) dans la séquence du gène HTT (anciennement appelé IT15). Cet article décrit une activité autour de cette maladie, reposant sur l’utilisation du logiciel Geniegen2, et notamment sa fonctionnalité de recherche de motifs (l’élève va mettre en relation le nombre de répétitions avec la gravité/précocité des symptômes de la maladie). C’est une variante de l’activité décrite dans l’article écrit par Naoum Salamé (Plateforme – ACCES), initialement pour le logiciel Anagène. |

|

PLACE DE L’ACTIVITÉ |

|

| Niveau concerné | 1ère spécialité |

| Place dans le programme | Mutations de l’ADN et variabilité génétique |

| Place dans la démarche / séquence | L’activité peut être menée juste avant ou après l’expression du code génétique (il n’est pas nécessaire). |

| Mots-clés | Séquence, mutations, allèles |

|

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES |

|

| Connaissances | Les mutations sont à l’origine de la diversité des allèles au cours du temps. Selon leur nature elles ont des effets variés sur le phénotype. |

| Capacités | Exploiter des bases de données pour mettre en relation des mutations et leurs effets. |

| Compétences travaillées ( en lien avec socle collège- celles des préambules des programmes en lycée) | Pratiquer des démarche scientifique : Interpréter des résultats et en tirer des conclusions.

Pratiquer des langages : Utiliser des outils numériques. Utiliser des logiciels (…) de traitement de données. |

| Compétence du cadre de référence des compétences numériques

|

Traiter des données. |

| MODALITÉS | |

| Durée indicative | 1h |

| Matériel nécessaire | Logiciel Geniegen2 |

| Prérequis | Aucun en dehors des acquis de la classe de seconde. |

| DESCRIPTION DU SCÉNARIO / ACTIVITÉ |

L’objectif de cette activité est très simple : montrer qu’il existe une relation entre le nombre de répétition du triplet CAG dans les séquences des allèles du gène HTT (anciennement appelé IT15) et la précocité de la chorée de Huntington au sein d’une famille.

L’enseignant fournira pour cela à l’élève les documents suivants :

- un ou plusieurs documents (textes ou vidéo de sensibilisation) décrivant les symptômes de la maladie de Huntington

- un document scientifique mettant en relation la maladie avec un nombre anormalement élevé de triplets CAG dans la séquence du gène HTT

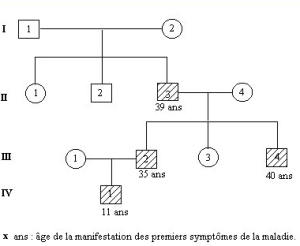

- l’arbre généalogique de la famille étudié

Arbre généalogique de la famille étudiée (source : Plateforme ACCES)

Parmi ces documents, on veillera à fournir à l’élève un texte ou une vidéo qui évoque le fait que d’autres facteurs génétiques interviennent, notamment dans l’âge d’apparition de la maladie.

A défaut, on pourra leur fournir un document contenant le texte suivant :

« La maladie de Huntington est une maladie héréditaire qui détruit progressivement certains neurones du cerveau. Elle provoque des troubles moteurs, cognitifs et comportementaux qui apparaissent généralement à l’âge adulte.

Elle est causée par une mutation du gène HTT situé sur le chromosome 4. Ce gène contient une petite séquence répétée appelée CAG, qui, chez une personne saine, est répétée entre 10 et 35 fois. Chez une personne malade, elle est répétée plus de 36 fois, parfois beaucoup plus.

D’autres gènes (comme FAN1 ou MSH3) peuvent influencer la sévérité et la précocité de la maladie, ainsi que des facteurs environnementaux.

Source : GeneReviews® – Huntington Disease (NCBI, 2022) »

On donnera également à l’élève une fiche technique (ou une capsule vidéo) indiquant la méthode à suivre pour ouvrir les séquences des allèles, intégrées dans la banque de Geniegen2 (il suffit de taper « Huntington » ou « HTT » dans le champ de recherche de la banque de Geniegen2), ainsi que la méthode pour rechercher un motif (ici CAG) au sein d’une séquence.

On peut introduire comme ceci l’activité :

« La maladie de Huntington est une affection neurodégénérative héréditaire due à une mutation du gène HTT, qui code pour une protéine appelée huntingtine, dont la fonction reste encore mal connue. Cette mutation correspond à une répétition anormale du triplet CAG dans la séquence du gène. On suppose que le nombre de répétitions, qui varie selon les individus, influence directement l’âge d’apparition des premiers symptômes.«

Notez que l’hypothèse de travail est implicitement donnée à l’élève (il devra l’identifier).

La consigne peut être formulée ainsi :

Utilisez les fonctionnalités du logiciel Geniegen2 pour valider ou réfuter l’hypothèse formulée en introduction.

On peut également préciser la nature des productions attendues de la part de l’élève :

« Votre production devra comporter une présentation de vos résultats sous la forme d’un tableau et/ou d’un graphique, ainsi qu’un texte rédigé exploitant ces résultats (constats puis interprétation) et pour finir une conclusion distanciée. »

| GESTES TECHNIQUES ET EXEMPLES DE RÉSULTATS OBTENUS |

Utilisation des fonctionnalités de Geniegen2

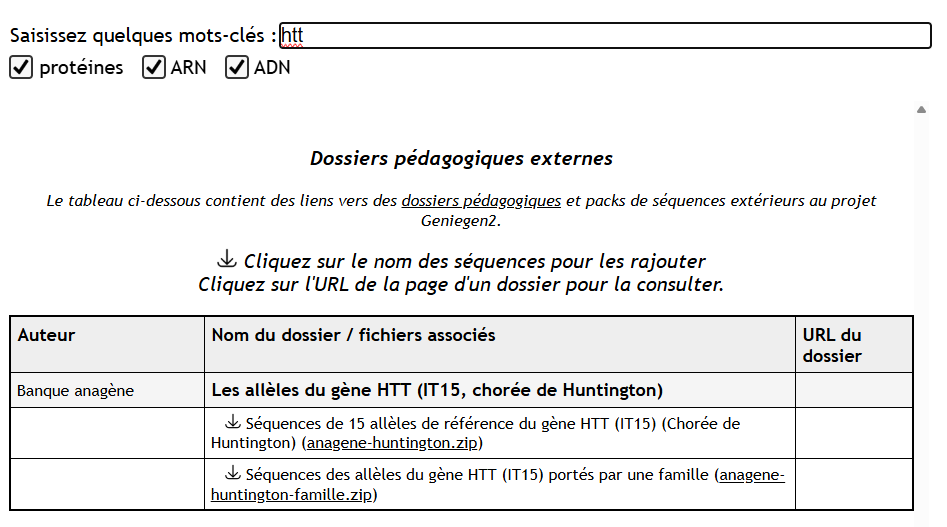

Après avoir lancé Geniegen2, l’élève ouvre la banque et recherche les séquences à étudier, en tapant « HTT » ou « huntington » dans le champ de recherche.

L’élève clique sur « Séquences des allèles … portés par une famille » puis sur le bouton « Charger ces séquences ».

A noter qu’il est également possible de simplifier cette étape en donnant à l’élève un lien direct qui ouvrira ces séquences dans Geniegen2.

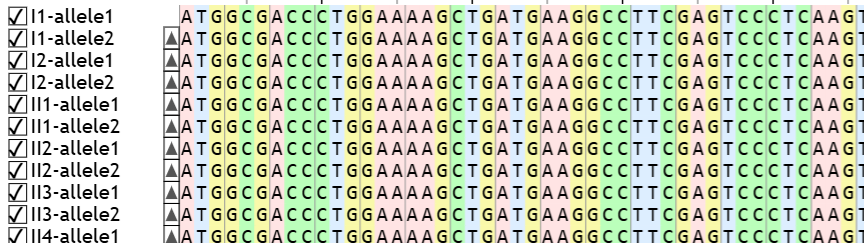

Après avoir cliqué sur ce bouton, on se retrouve devant les séquences de chaque membre de la famille étudiée, identifiés par un chiffre romain (correspondant à la génération) suivi d’un chiffre arabe, conformément à la numérotation sur l’arbre généalogique.

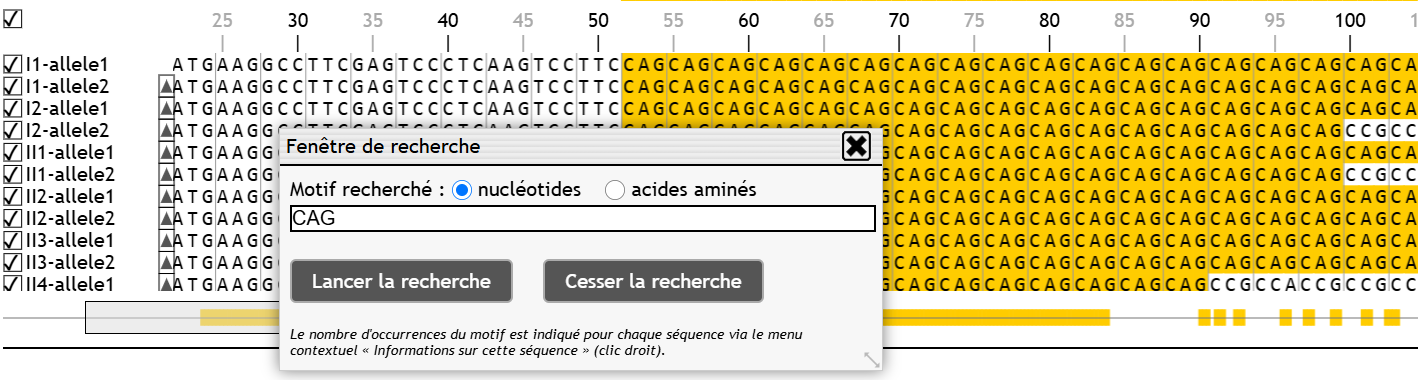

Il ne reste plus qu’à utiliser la fonction de recherche de motif de Geniegen2 pour compter le nombre d’occurrence de CAG dans chaque séquence.

Cette fonctionnalité se lance via le menu « Edition/Rechercher », qui ouvre alors une fenêtre de recherche. Dans cette fenêtre il suffit alors de saisir CAG et de cliquer sur « Lancer la recherche ».

Le triplet « CAG » apparaît alors surligné en jaune.

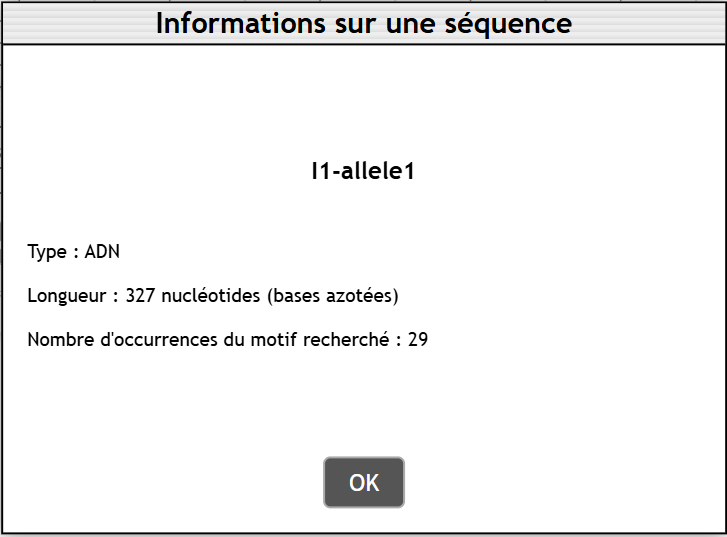

Comme indiqué dans la fenêtre de recherche, il suffit de faire un clic droit sur le titre de la séquence, puis d’aller dans « Informations sur la séquence » pour connaître le nombre d’occurrences de CAG. On peut également se contenter de survoler ce titre pour avoir rapidement le nombre d’occurrences.

Présentation des résultats obtenus

En procédant de même pour chaque séquence, l’élève va recueillir le nombre d’occurrences pour chaque séquence.

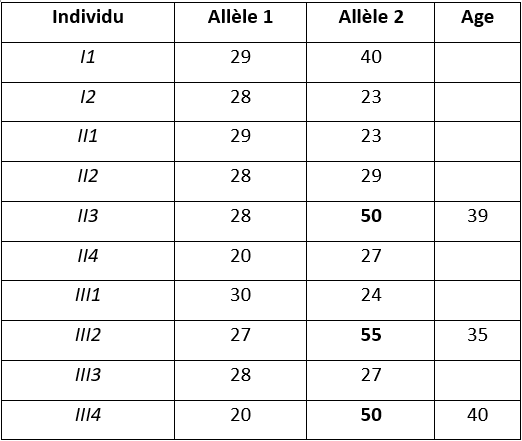

Il peut les rassembler dans un tableau comme celui-ci :

Tableau : nombre d’occurrences du triplet CAG en lien avec l’âge d’apparition des symptômes

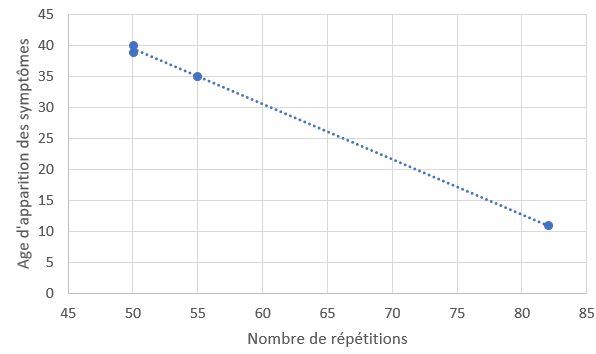

L’élève peut aller plus loin, par exemple en réalisant, uniquement pour les individus atteints, un diagramme en barres, ou un graphique de type nuage de points, pour rendre compte de cette relation. Ce graphique pourra prendre en abscisse soit le nombre total (en additionnant les valeurs des 2 allèles) d’occurrences, soit le nombre moyen, soit encore le nombre d’occurrences maximal, par séquence.

Graphique montrant la relation entre l’âge d’apparition des symptômes de la chorée de Huntington et le nombre de répétitions du triplet CAG

Exploitation des résultats

A partir de ces résultats, l’élève peut élaborer un premier constat :

« On constate que les 4 individus touchés par la maladie présentent un nombre important de répétitions (de 50 à 82, contre 20 à 40 pour les individus non touchés) sur l’un des 2 allèles du gène HTT. »

De constat l’élève peut tirer deux déductions :

« On en déduit que la chorée de Huntington est bien causée par un nombre élevé de répétition du triplet CAG.

On en déduit également que son mode de transmission est dominant (ou que l’allèle morbide est dominant) puisqu’il suffit qu’un seul allèle porte un nombre important de répétitions. »

Quand à la précocité de la maladie, l’élève peut tirer le constat suivant :

« On constate, pour les individus atteints, que plus le nombre de répétitions du triplet CAG est élevée, plus l’apparition des symptômes est précoce (l’individu IV1, avec 82 répétitions, a développé les symptômes dès 11 ans, contre 35 à 50 ans pour les autres, qui avaient autour de 50 répétitions).

On en déduit qu’il existe bien une relation entre le nombre de triplets CAG et la précocité de la maladie. »

On constate également que le nombre de triplet varie considérablement d’un individu à l’autre (polymorphisme), et que la simple hérédité verticale n’explique pas ce nombre. Dans le cas de l’individu III-2 par exemple, les 55 répétitions du triplet CAG ne peuvent avoir été « simplement » héritées de ses deux parents, II3 et II4, dont les allèles comportent 28, 29 et 50 répétitions. Une mutation touchant un gamète parental (probablement un gamète du père II3) est forcément impliquée.

Ce constat me semble un peu difficile à élaborer pour un élève de 1ère (et donc ne devrait pas figurer dans les attendus), mais il me semble important de le signaler aux élèves, lors de la correction ou du bilan par exemple.

Conclusion distanciée

On attend de l’élève de nuancer sa conclusion, et de ne pas être trop péremptoire.

Voici un premier exemple de conclusion distanciée :

« L’hypothèse formulée en introduction est donc validée : plus le nombre de répétitions du triplet CAG dans le gène HTT est élevé, plus la maladie de Huntington apparaît précocement.

Cependant, cette relation n’explique pas à elle seule toutes les différences d’âge d’apparition observées entre les malades. D’autres facteurs génétiques ou environnementaux peuvent également influencer la sévérité et la précocité de la maladie.

On peut donc dire que la mutation du gène HTT est la cause principale, mais que son effet peut être modulé par d’autres éléments. »

Pour aider l’élève dans la rédaction de cette conclusion, et faire en sorte qu’il la nuance, on peut lui fournir une aide méthodologique comme celle-ci :

Aide méthodologique – Comment rédiger une conclusion distanciée

La conclusion a pour fonction de répondre à la question posée tout en prenant du recul sur les résultats obtenus.

C’est la dernière étape du raisonnement scientifique : tu conclus, mais tu réfléchis aussi aux limites de ton travail.

1. Réponds d’abord à la question

→ Relis bien la consigne : qu’est-ce qu’on te demande de vérifier ou de prouver ?

Ta conclusion doit répondre clairement à cette question. Si une hypothèse a été émise, c’est le moment de la valider ou de la réfuter.

2. Montre que tu sais prendre du recul, fais preuve d’esprit critique

C’est l’étape qui transforme une simple conclusion en conclusion distanciée.

Tu peux le faire, selon la question, en :

– évoquant les limites du protocole ou des résultats obtenus (faible nombre d’individus, mesures imprécises, durée courte, résultats partiellement satisfaisants…)

– rappelant que d’autres facteurs peuvent aussi intervenir dans les résultats obtenus

– ouvrant sur une perspective plus large (nécessité de refaire l’expérience dans un autre contexte par exemple…).

| PISTES D’ÉVALUATION |

Il ne me semble pas pertinent d’évaluer le geste technique, tant la manipulation est simple.

On peut par contre évaluer la présentation des résultats et leur interprétation, ainsi que la conclusion distanciée.

Voici par exemple une proposition d’évaluation pour la conclusion, sur 3 points.

| Niveau | Critères observables | Exemple de formulation |

| 0 pt – Conclusion absente ou hors sujet | Aucune conclusion, ou simple répétition de la consigne sans lien avec les résultats. | « La maladie de Huntington est génétique.» |

| 1 pt – Conclusion uniquement descriptive | Reformule les constats sans prise de recul, ou valide l’hypothèse sans nuance. | « L’hypothèse est validée car les personnes ayant beaucoup de répétitions sont malades.» |

| 2 pts – Conclusion interprétative | Valide ou réfute l’hypothèse à partir des résultats, mais sans évoquer les limites de l’étude. | « L’hypothèse est validée car plus le nombre de CAG est élevé, plus la maladie apparaît tôt.» |

| 3 pts – Conclusion distanciée | Valide (ou réfute) l’hypothèse en justifiant par les données et en prenant du recul (effectif limité, biais possible, autres facteurs…). | « L’hypothèse est validée, mais l’échantillon étudié est trop faible pour généraliser. D’autres facteurs peuvent aussi influencer l’âge d’apparition.» |